詳細解釋

基本詞義

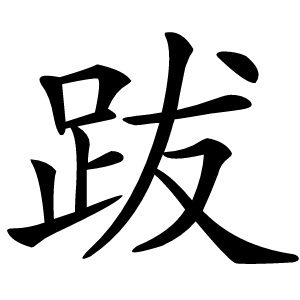

◎ 跋

〈動〉

(1) (形聲。從足,犮( )聲。本義:草中行走,越山過嶺)

(2) 同本義 [climb over mountains]

文公躬擐甲胄,跋履山川。——《左傳·成公十三年》

跋涉山川,蒙犯霜露。——《左傳·襄公二十八年》

大夫跋涉,我心則憮。——《詩·鄘風 ·載馳》

(3) 又如:跋援(猶攀登);跋履(登山涉水)

(4) 扭轉 [turn round]

跋馬望君非一度,冷猿秋雁不勝悲—嚴武《巴嶺答杜二見憶》

(5) 又如:跋馬(勒緊馬繩,使馬回轉)

(6) 踏,踩 [stamp]

(7) 又如:跋浪(踏浪;破浪);跋足(踮起腳跟)

(8) 見“跋扈”

詞性變化

◎ 跋

〈名〉

(1) 火炬,火把 [torch]。如:跋燭(快要點完的蠟燭)

(2) 通“茇”。 [草燭的]根部。泛指東西的底下部 [root;base]

燭不見跋,尊客之前不叱狗,讓食不唾。——《禮記·曲禮上》

燭盡見跋。——《聊齋志異·邵女》

(3) 文體的一種。附在正文之后。即后序 [postscript]

后人題跋多盈巨軸矣。——《夢溪筆談》

(4) 又如:跋尾(題寫文字于書卷之后)