詳細(xì)解釋

基本詞義

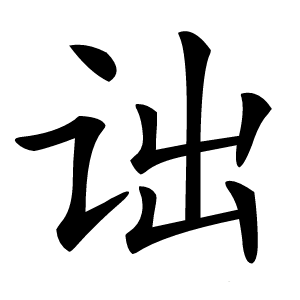

◎ 詘

詘

〈形〉

(1) (形聲。從言,出聲。本義:言語鈍拙)

(2) 同本義 [stutter]

詘,辭塞。——《廣韻》

詘,字從言,當(dāng)與吃同意。——《說文通訓(xùn)定聲》

公輸盤詘。——《墨子·公輸》

輕財(cái)重士,辯于心而詘于口。——《史記·李斯列傳》

(3) 盡,窮盡 [exhausted]

利出于一孔者,其國無敵;出二孔者,其兵不詘;出三孔者,不可以舉兵;出四孔者,其國必亡。——《管子》

理詘勢(shì)窮。——清· 林則徐文

(4) 聲音戛然而止貌 [suddenly-mute]

叩之,其聲清越以長,其終詘然。——《禮記》。孔穎達(dá)疏:“詘謂止絕也。”

詞性變化

◎ 詘

詘

〈動(dòng)〉

(1) 通“屈”。彎曲 [bend]

詘,屈也。——《廣雅·釋詁一》

詘五指而頓之。——《荀子·勸學(xué)》

詘要橈腘。——《荀子·富國》

詘右臂支船。——明· 魏學(xué)洢《核舟記》

(2) 又如:詘伸(詘申。彎曲與伸直);詘曲(詘折。彎曲);詘體(彎曲肢體);詘膝(下跪);詘柔(屈曲柔弱)

(3) 屈服 [yield]

然而敵國不待試而詘。——《荀子·議兵》

詘敵國。——《戰(zhàn)國策·秦策一》

(4) 又如:詘意(屈就);詘志(曲意遷就);詘服(屈服)

(5) 屈辱;冤屈 [humiliate;wrong]

宋王因怒而詘殺之。——《呂氏春秋·壅塞》

(6) 又如:詘身(降低身分,屈己下人);詘辱(委屈和恥辱);詘容(屈辱容忍);詘節(jié)(降低身分,降心相從)

(7) 通“黜”( )。貶退 [demote;oust;relegate]

彼公仲者,秦勢(shì)能詘之。——《戰(zhàn)國策·韓策三》

可謂能詘免變化以致之。——《說苑·敬慎》

(8) 通“訖”。止 [complete;be over]

叩之其聲清越以長,其終詘然,樂也。——《禮記·聘義》