詳細解釋

基本詞義

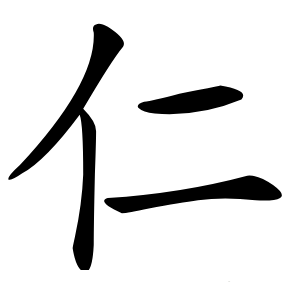

◎ 仁

〈名〉

(1) (會意。從人,從二。右邊的二是重文。本義:博愛,人與人相互親愛)

(2) 中國古代一種含義極廣的道德觀念。其核心指人與人相互親愛。孔子以之作為最高的道德標準 [benevolence]

仁,親也。——《說文》

仁者,情志好生愛人,故立字二人為仁。——《春初·元命苞》

上下相親謂之仁。——《禮記·經解》

溫良者,仁之本也。——《禮記·儒行》

仁者,謂其中心欣然愛人也。——《韓非子·解老》

仁者,可以觀其愛焉。——《禮記·喪服四制》

豈無居人?不如叔也,洵美且仁。——《詩·鄭風·叔于田》

(3) 又如:仁人(有仁德的人);仁術(施行仁道、仁政的方法);仁宇(在仁德的覆蔽之下);仁瑞(仁德的瑞兆);仁樸(仁愛樸實);仁篤(仁愛篤厚);仁誨(仁愛的教誨);仁鄙(仁愛與鄙薄)

(4) 有德者之稱 [the benevolent]

(5) 舊指有仁德的人

予嘗求古仁人之心。——宋· 范仲淹《岳陽樓記》

(6) 又如:仁人網(傳說商湯曾讓獵人網開三面。指給予一條生路);仁者(有德行的人);仁里(仁者住地);仁士(仁人。有德行的人)

(7) 指事物中有恩于萬物生育者,古代常與五行等相配

養之,長之,假之,仁也。——《禮記》

(8) 完美的道德 [perfect virtue]

夫仁者,己欲立而立人,己欲達而達人。——《論語·雍也》

(9) 仁政 [benevolent government]

以德行仁者王。——《孟子》

(10) 恩惠 [kindness]

則民與子仁。——《論語》。皇疏:“恩也。”

厚澤深仁,遂有天下。——魯迅《偽自由書》

(11) 同情, 憐憫 [pity]

呼而怨,欲望其哀且仁者,愈大謬矣。——柳宗元《天說》

(12) 種子外皮內的部分——常指可以食用的種子和堅果、核果及類似果實的內果皮里邊的部分。字本作“人”,明代后改作“仁” [kernel]。如:核桃仁

(13) 類似果仁的東西 [something resembling a kernel of fruit]。如:瓜子仁

(14) 人 [man(pl.men)]

仁者,人也。——《禮記·中庸》。注:“人也,讀如相人偶之人。”

仁者,人也。——《孟子·盡心下》

雖告之曰:“井有仁焉。”其從之也?——《論語·雍也》

(15) 古縣名 [Ren]

又并蒲、 衍、 首、 垣,以臨 仁、 平丘。——《史記·春申君列傳》

(16) 水名 [Ren River]

烏江,府東七十里;源出水西蠻界,繞府南與 湘、 洪、 仁三江合。—— 顧祖禹《讀史方輿紀要》

(17) 等于8尺(一說7尺,也有說5.6尺或4尺的)的中國古代長度單位。通“仞” [ren]

九成之臺,作于羸土,百仁之高,臺(始)于足下。——《馬王堆漢墓帛書·老子甲本》

(18) 姓

詞性變化

◎ 仁

〈形〉

(1) 有感覺能力——與“不”連用,作否定式 [sensitive]。如:兩手不仁;皮膚不仁

(2) 溫潤 [warm and rich]

漢水重安而宜竹, 江水肥仁而宜稻。——《淮南子》

(3) 敬辭。舊時常用于書信中 [Kind; My good;My dear] 。如:仁臺;仁兄

◎ 仁

〈動〉

(1) 親愛 [love]

公子為人,仁而下士。——《史記·魏公子列傳》

[陛下] 有仁民愛物之意。——王安石《上時政書》

(2) 同情;憐憫 [sympathize]

將大其聲,疾呼而望其仁之也。——韓愈《后十九日復上書》

(3) 思念 [miss]

郊社之義,所以仁鬼神也;…食饗之禮,所以仁賓客也。——《禮記·仲尼燕居》